Unesco

L’UNESCO a inscrit les archives des Bollandistes au registre « mémoire du monde »

L’UNESCO inscrit :

Les archives, gravures et manuscrits exploités par les Bollandistes (17e – 18e siècles)

au registre « Mémoire du Monde »

L’UNESCO a lancé le Programme Mémoire du monde (Memory of the World) en 1992 pour lutter contre l’amnésie collective, en appelant à la préservation des précieux fonds d’archives et des collections des bibliothèques du monde entier et en assurant leur large diffusion. Le patrimoine documentaire mondial appartient à tous, doit être entièrement préservé et protégé pour tous et, en tenant compte des coutumes et des pratiques culturelles, doit être accessible en permanence à tous sans entrave. Les objectifs du programme sont les suivants :

- Faciliter la conservation du patrimoine documentaire mondial, en particulier dans les zones touchées par des conflits et/ou des catastrophes naturelles ;

- Aider à assurer un accès universel au patrimoine documentaire ;

- Mieux faire prendre conscience, partout dans le monde, de l’existence et de l’intérêt du patrimoine documentaire.

Le Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO vise à préserver le patrimoine documentaire d’importance universelle. C’est la liste de toutes les collections du patrimoine documentaire qui ont été identifiées par le Comité consultatif international du programme « Mémoire du monde » et approuvées par le directeur général de l’UNESCO comme répondant aux critères de sélection d’intérêt universel. Il complète les autres initiatives de l’Organisation dans le domaine du patrimoine, aux côtés des célèbres listes du patrimoine mondial culturel et naturel, ou du patrimoine culturel immatériel. Ce registre met en lumière des documents d’archives, sous toutes ses formes matérielles (textes, gravures, images, dessins, photographies, audio, vidéo, etc.) ainsi que sous forme numérique (le document numérique natif comme le document transformé en format numérique) qui témoignent de l’histoire des peuples et des cultures, et dont la préservation est essentielle pour les générations présentes et futures.

Cette inscription est la 8e que compte la Belgique sur le registre mémoire du monde. Les archives des Bollandistes rejoignent ainsi la Corvina (Bibliotheca Corviniana), les Archives de l’Officina Plantiniana, les Archives de l’insolvable Boedelskamer d’Anvers, les Archives de l’Université de Louvain (1425–1797), le Répertoire bibliographique universel, les Documents sur l’histoire de la Hanse et enfin les Archives des Conseils internationaux de physique et de chimie Solvay (1910–1962).

Une candidature est évaluée sur base de la qualité du patrimoine selon les critères suivants :

- Authenticité : le matériau doit être authentique, l’identité et l’origine sont connus et prouvés.

- Unicité de l“irremplaçable”

- L’importance de la matière doit être évidente

- Le contexte historique, politique, socio-culturel et/ou artistique doit conférer un aperçu de l’importance de sa contribution au patrimoine documentaire

Les défis du programme Mémoire du Monde par exemple les plans de sauvegarde évoqués lors de la dernière conférence mondiale d’octobre 2024 ou encore la Mémoire du tsunami dont on célèbre les 20 ans apportent des lignes directrices nouvelles au programme et aux nouvelles candidatures.

Les « Collectanea Bollandiana » représente l’essentiel de la littérature hagiographique chrétienne – des milliers de textes – produite depuis les premiers siècles de notre ère jusqu’au dix-septième. Il s’agit donc d’un pan important de la littérature mondiale. Cette littérature exprime la foi et les pratiques religieuses des populations chrétiennes à travers les siècles. Ce patrimoine documentaire conserve souvent des textes transmis par des manuscrits médiévaux aujourd’hui perdus. Les plaques de cuivre nous font connaître dans nombre de cas des monuments et des objets qui ont eux aussi disparu. La correspondance témoigne du caractère international que revêtait la recherche hagiographique et historique sous l’Ancien Régime. La perte de cet ensemble appauvrirait donc, assurément, le patrimoine de l’humanité.

L’entreprise elle-même des « Acta Sanctorum », dont l’objet est constitué par les Saints du monde entier est sans doute l’œuvre de recherche et la publication la plus internationale qui ait existé sous l’Ancien Régime ; la correspondance échangée entre les Bollandistes et les érudits de l’Europe tout entière témoigne d’une dimension vraiment internationale.

Importance historique :

Les Acta Sanctorum et leurs archives sont riches d’enseignements sur l’histoire du monde depuis le premier siècle de notre ère jusqu’à la fin du dix-huitième siècle :

- Les chrétiens, qui sont l’objet principal des Acta Sanctorum et de leurs archives, ont souvent été des personnalités marquantes qui ont influencé et transformé le monde de leur temps.

- Les sources hagiographiques recueillies dans les archives des Acta Sanctorum sont riches d’informations sur les mouvements spirituels, les croyances, les mentalités et les pratiques religieuses. Mieux que toute autre source, elles nous mettent en contact avec la religion vécue par le peuple, et donc aussi avec les coutumes en usage et les pratiques folkloriques. Elles n’ignorent pas non plus le contexte politique et socio-économique (par exemple la mention d’épidémies, de famines, le climat de violence, les données sur les récoltes, le développement de l’économie monétaire fondée sur le commerce, etc.). Les nombreux récits de pèlerinages et de translations de reliques sont révélateurs des relations internationales et des échanges culturels qu’elles apportent.

- Les documents compris dans les Acta Sanctorum et leurs archives sont essentiels pour l’étude de l’histoire locale : on pense évidemment à la fondation et au développement des monastères, à la construction de sanctuaires… Mais ces documents s’avèrent aussi riches d’enseignements pour la toponymie et la topographie, pour l’étude des voies de circulation terrestres, fluviales et maritimes, pour l’évolution du paysage, etc. L’index des noms de lieux qui conclut chaque volume d’Acta Sanctorum témoigne de leur importance dans l’œuvre.

- Les récits de miracles de guérison, qui se comptent par centaines dans les Acta Sanctorum et leurs archives, constituent des sources inestimables pour l’histoire des pathologies et de la médecine.

Importance conceptuelle : l’ « Organisation de la connaissance » :

L’organisation des connaissances consiste à structurer, classifier et systématiser les informations. Ce traitement permet de différencier les objets physiques et une organisation logique qui gère leur nature et usage. Les objets physiques sont des éléments tangibles que l’on peut voir et toucher, comme des livres, des fichiers papier, …. Une organisation logique, en revanche, concerne la structuration des informations de manière abstraite, sous la forme de collections (par sujet, auteur et date, …). Cette approche logique permet de gérer et d’accéder aux informations de façon efficace sans dépendre de leur forme matérielle. L’encyclopédie en ligne Wikipedia est aujourd’hui un exemple majeur, utilisant une vaste catégorisation et des liens hypertextes pour améliorer la navigation et l’interconnectivité des pages.

L’UNESCO inscrit les archives, gravures et manuscrits exploités par les Bollandistes (17e-18e siècles) au registre « Mémoire du Monde ».

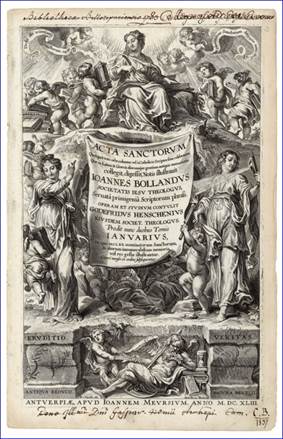

Fondée dans la première moitié du XVIIe siècle, et toujours active aujourd’hui, la Société des Bollandistes a publié les Acta Sanctorum, la plus grande entreprise éditoriale menée avant la Révolution française (et la célèbre « Encyclopédie de Diderot et d’Alembert »). Structurée de manière très méthodique, cette encyclopédie critique sur les Saint(e)s du monde entier, offre entre autres l’édition rigoureuse, dans leur langue originale, de milliers de textes hagiographiques composés entre le VIIe et le XVIIIe siècles.

Ce patrimoine est d’abord constitué des « Acta Sanctorum » avec leurs 67 volumes in-folio totalisant plus de 60 000 pages et publiés sur trois siècles. Ils constituent l’une des plus grandes entreprises scientifiques et éditoriales de tous les temps. L’universalité (tous les Saint(e)s), l’exhaustivité (tous les documents les concernant), l’exactitude (respect des sources telles qu’elles sont transmises dans les manuscrits) et la « Méthodologie de mise en œuvre » en sont les principales caractéristiques. Ce patrimoine fait partie du corpus documentaire de près de 300 recueils d’archives (les Collectanea bollandiana conservés dans la bibliothèque des Bollandistes et à la Bibliothèque Royale de Belgique), de manuscrits, mais aussi d’estampes et de centaines de plaques de cuivre ayant servi à leur impression. Outre qu’ils livrent une multitude de données historiques sur un patrimoine littéraire et culturel international de premier ordre, ils font découvrir les modes de vie sociale, économique, culturelle, politique au fil des époques.

Vers 1600 le jésuite Héribert Rosweyde conçoit le projet de rassembler et de publier des biographies de « Saints » de l’Église Catholique qu’il décrit dans un court ouvrage : « Fasti Sanctorum quorum Vitae in Belgicis bibliothecis manuscriptae ». L’objectif était de publier des copies des textes originaux, des commentaires et discussions, … en deux mots une œuvre de philologue et d’historien avec une méthodologie hagiographique critique rigoureuse. Il avait anticipé la publication, sous le nom de « Acta Sanctorum » sous la forme de 18 gros volumes organisés suivant une table des matières fixe : trois volumes organisés suivant les « Fêtes chrétiennes », douze volumes du classement par mois et jours liés à la fête des Saints dans l’année liturgique, un volume pour les martyrs … et surtout un volume index.

À sa mort en 1629, rien n’avaient encore été publié. Un autre jésuite, Ioannes Bollandus, reprit le projet, sans en avoir réalisé l’ampleur. Il révisa la structure envisagée, en particulier intégra les trois premiers volumes envisagés dans la chaîne des mois liturgiques et intégra d’autres types de documents, dont des introductions et des notes, et commença la préparation de la publication du premier volume (janvier) sans se préoccuper des conséquences d’une publication progressive sur plusieurs années. La récolte de documents sources allait continuer, de nouveaux Saints allaient être déclarés ou identifiés, ce qui impliquerait plus de volumes … l’édition des premiers volumes impliquerait donc des mises à jour, notamment des index et de la guidance.

Réalisant enfin l’ampleur du projet et ayant trouvé un mécène, Ioannes Bollandus dut et put se faire assister par un être d’exception, Godefridus Henschenius. Il lui confia la préparation du second volume (février). Henschenius conçut sa tâche comme devant présenter au lecteur un ensemble cohérent complet sur chaque Saint [en quelque sorte le premier réseau sémantique documentant chaque Saint et son contexte] : inventaire, présentation de chaque document avec description des sources, discussion et solution des problèmes de chronologie, localisation, topographie, création d’un cadastre des noms des personnes, établissement de définitions précises des mots rares ou spécifiques à la philologie, aux techniques historiques, à l’hagiographie, discussion critique des publications anciennes, présentation des origines du culte, motivations et circonstances de la canonisation et, évidemment, la copie des documents eux-mêmes.

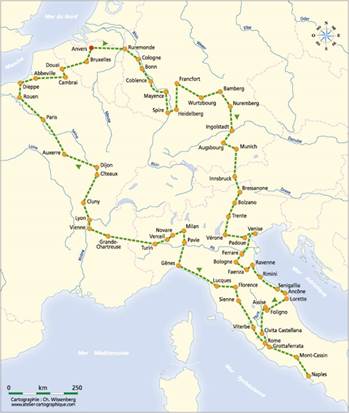

Pour s’assurer de disposer des textes originaux et d’en faire des copies fidèles, Henschenius effectua un long voyage en 1660 – 1662 :

Il est remarquable que l’objectif premier fut ici de cerner les actes vécus/effectués par des personnes, actes, à ce point remarquables, pour qu’ils induisent la canonisation de cette personne; la biographie de chaque Saint ou Sainte est donc contextuelle. Il conçut aussi un système d’index et d’édition à deux niveaux permettant de garder les liens entre les données des personnes vers ce l’on qualifie qu’aujourd’hui de « Base de Connaissance ». Dans les faits, une théorisation d’une édition progressive et d’une obligation de mise à jour, une organisation avec un système d’hyperliens et une capacité de mise à jour proche des concepts de « resolving » du Web (le processus qui permet d’associer des identificateurs à des pages).!

Quand il présenta à Bollandus sa maquette sur deux Saints [Saint-Vast et Saint-Amand], Bollandus comprit immédiatement que c’était la voie à suivre, arrêta la préparation de la publication de ‘Janvier’ et révisa complètement son travail pour l’aligner sur l’approche de la maquette de ‘Février’. Huit ans plus tard, en 1643, sortaient les deux premiers volumes (janvier et février) des « Acta Sanctorum » : 2400 pages et 1170 Saints !

En vue de gérer la production massive de documents, liés entre eux, en nombre croissant et parfois à l’interprétation ou l’authentification précaire ou conflictuelle, Bollandus créa une organisation « Les Bollandistes » qui est encore active aujourd’hui. Cette organisation planifiait l’incorporation des mises à jour des volumes anciens pour que les nouveaux acheteurs puissent acquérir la dernière édition mise à jour de chaque volume (via des intercalaires indexés et un petit volume de gestion éditoriale) ou, si cette mise à jour n’était pas encore disponible, la dernière édition était accompagnée de feuillets de mise à jour. Pour achever la première édition complète des douze mois de l’année, près de 50 années d’effort ont été nécessaires. C’est le résultat d’un travail long, rigoureux et systématique, entamé par les Bollandistes au milieu du XVIIe siècle.

Godfried Henschenius a donc imaginé le concept de « Organizing Knowledge ». Pour gérer cette pléiade de versions, les Bollandistes ont imaginé un Registre assez astucieux couplé à un protocole de gestion. L’histoire a montré la double pertinence de cette approche pionnière, porteuse et viable économiquement. Les publications s’entendaient soit comme des mises à jour d’éditions anciennes ; soit comme la constitution ab initio d’une collection nouvelle sans qu’il soit nécessaire d’acquérir tous les volumes en une fois !

Les différents index des Acta Sanctorum sont essentiels pour naviguer dans cette vaste collection :

- les noms des Saints : inestimable pour localiser la vie de Saints peu connus,

- les fêtes : organisé selon le calendrier liturgique,

- géographique : important pour les cultes locaux,

- les thèmes ou sujets (comme les miracles …),

- bibliographique et historique,

- les auteurs ou contributeurs,

- les manuscrits cités,

- et enfin un index général / thématique couvrant un large éventail de sujets, de thèmes et de mots-clés, facilitant ainsi la navigation dans le contenu complexe de l’ensemble de la série.

Les Acta Sanctorum sont disponibles en ligne sur le site de la KBR : https://opac.kbr.be/collectanea-bollandiana.aspx?_lg=fr-BE

La numérisation des manuscrits et des pièces remarquables de la ‘Réserve précieuse’ est assurée par des mécènes et réalisée par l’’Atelier de l’Imagier’’.

Ce label UNESCO va ouvrir ce patrimoine documentaire, longtemps gardé secret, et permettre aux universitaires, aux étudiants et à toute autre personne intéressée de l’exploiter au mieux.

Contacts :

Commission belge francophone et germanophone de l’UNESCO :

Frédéric Rychter (Secrétaire général)

Tel : 02 421 87 86 – Mail : <f.rychter@wbi.be>

« Les Bollandistes » :

Irini de Saint-Sernin (Communication)

Tel : +32 476 609 195 / 02 740 24 21. Mail : <saintsernin@bollandistes.be>

Comité « Mémoire du Monde » francophone et germanophone :

Stéphanie Manfroid (Présidente) :

Tel. : +32 479 77 00 37 / 065 39 54 90 Mail : <stephanie.manfroid@mundaneum.be>

Site web : https://bollandistes.org/our-publications/acta-sanctorum/

Contenus numérisés librement accessibles : https://imagier.be/SDB-meta/